2025年8月9日,国家统计局公布7月统计数据显示:全国居民消费价格指数(CPI)同比持平,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.6%。这一数据背后,折射出中国经济在供需两端的结构性矛盾——物质生产能力与有效购买力之间的失衡,正在成为可能到来的通货紧缩的核心诱因。

中国作为全球第一制造业大国,工业体系完备度高达98.8%(工信部2025年数据)。但过度依赖规模扩张的模式导致部分行业产能过剩:7月PPI数据显示,黑色金属冶炼、化工原料等传统产业价格同比分别下降8.0%和6.5%,而锂离子电池制造等新兴产业价格降幅较上月收窄0.1个百分点。这种分化表明,传统产业面临产能去化压力,而新兴产业尚未形成足够支撑力。

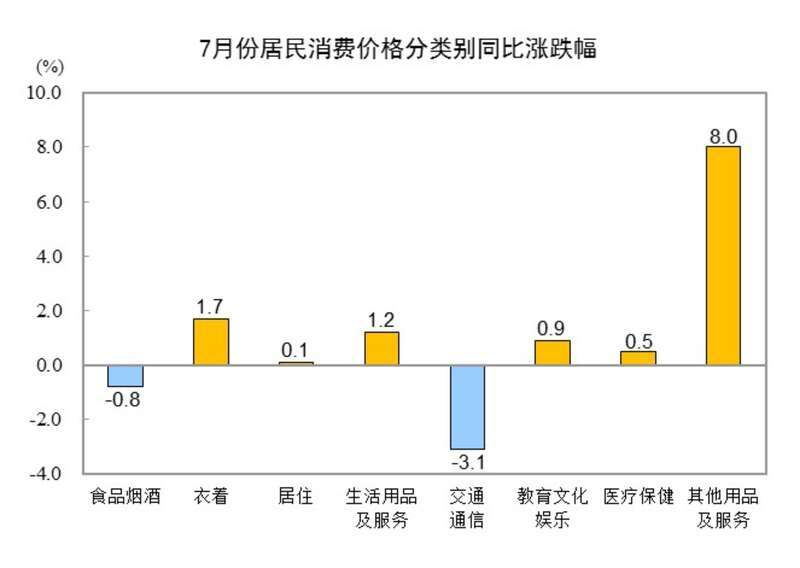

7月CPI环比上涨0.4%而PPI环比下降0.2%,表面看是消费复苏与工业疲软的背离,实则暴露产业链利润分配失衡:

通货紧缩的本质是生产可能性边界与消费可能性边界的脱节。解决这一问题,既需要宏观政策打破"债务-通缩"循环,更依赖微观主体创新能力的释放。正如7月数据所示,当服务业价格环比上涨0.6%而工业品价格环比下降0.2%时,恰恰说明:中国经济正在经历从要素驱动向消费驱动的转型阵痛。唯有通过深化改革扩大内需,让14亿人的庞大购买力真正成为经济增长的内生引擎,方能实现供需在更高水平上的动态平衡。(完)

◩ 关于我们

中中保险咨询(51买牌网)拥有29年行业经验,从事保险中介股权交易已超八年。成功操盘42家全国性保险中介公司股权收购,行业领先,广交天下朋友!

一、供需错配:通货紧缩的底层逻辑

1. 生产端:物质大生产的"产能陷阱"

2. 需求端:购买力不足的"三重约束"

二、数据背后的结构性矛盾

1. CPI与PPI的"剪刀差"之谜

2. 细分领域的冷热不均

三、破局路径:从"规模导向"到"质量导向"

1. 短期:激活有效需求的三支箭

2. 中长期:重构供需匹配机制

四、结语:在平衡中寻找动态均衡

TOP